在傳統與創新間取一個平衡點才是新生的契機

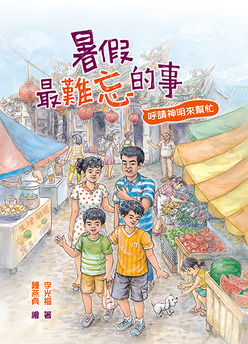

別人的暑假可能多采多姿,到處旅遊玩耍,阿傑的暑假卻比學期間還忙碌。不是忙著寫功課或進補習班,而是忙著幫爸爸的糕餅店張羅村人普渡要用的東西,舉凡紅龜、糕仔、麻荖,祭拜時的三角旗或懷念古早味的客人來訂製的喜餅……每一樣都得參與。

他生氣自己不能像同學阿龍那樣悠閒,所以即使爸爸盯得緊,即使手掌因削竹籤起了大水泡,都要想辦法偷偷和阿龍去打籃球。

天天睡眠不足的暑假裡,阿傑看到有人為了賺錢不顧人情,有人堅守傳統不願放棄,有人默默行善,有人大剌剌的利益互換……在充滿矛盾的情與利、熱鬧與冷清、困頓與重生、傳統與創新間,他體會到這個吵吵鬧鬧的家其實挺溫暖的。

三天的普渡過後,爸爸帶著家人到安靜的大士爺廟祈福,阿傑一拜託大士爺明年七月前有閏月,這樣普渡落在開學後,他就不用那麼忙了;二拜託大士爺保佑讓他變聰明一點,成績進步一點,多認識一些字,才不會寫錯人家的名字;三拜託大士爺保佑……保佑……一個不能說的祕密。

猜猜看,大士爺聽到阿傑的話了嗎?他們家快要沒落的傳統產業,找得到興起的契機嗎?

01.大士爺廟

02.我家的糕餅店

03.熬夜趕工

04.中式與西式

05.副業

06.麻荖

07.給分一口飯

08.見外

09.原來

10.幫忙叫賣

11.放水燈

12.家長委員

13.升天

14.姑嫂明算帳

15.拜託大士爺

16.激情過後

17.有拜有保庇

18.中西合併

19.明天,新的開始

達人筆記:龍鳳喜餅的製作方式

大士爺和我

逢年過節拜拜的時候,你可能看過有人拿麻荖、糕仔來拜。告訴你,我對麻荖、糕仔有著一份很濃的感情;親戚朋友送訂婚喜餅的時候,你可能收過圓圓大大的傳統喜餅。再告訴你,我最喜歡吃那種圓圓大大的傳統喜餅了。

我之所以喜歡麻荖、糕仔和傳統喜餅,和外公有關。

外公在大士爺廟附近開了一家糕餅店,專門製作麻荖、紅龜粿和大餅……等傳統糕餅類食品。小時候,每逢農曆七月二十一日至二十三日大士爺廟舉辦普渡時,媽媽就會帶著我們兄弟姐妹回外公家「逗鬧熱」。

由於一年只回去一、兩次,我和外公的互動並不多,印象中,只記得他是個很嚴肅、不苟言笑的人。

我練過書法,每次回外公家「逗鬧熱」,我都會拿著毛筆,幫忙寫信眾拜拜時,插在供品上的那支三角旗子。寫完,外公就會賞給我一元、三元(四十多年前的一元、三元很大),讓我到街上「大吃大喝」一頓──這算是我和外公之間較頻繁的互動。

在外公家那幾天,除了「逗鬧熱」,每天都有做壞的、不能賣的麻荖可吃,而且愛吃多少,就吃多少。離開前,還可以打包,帶回家吃個痛快。當然,那都是不用付錢的。

後來,外公去世了,糕餅店由舅舅接掌。雖然同樣幫忙寫三角旗子,卻沒有一元、三元可拿;雖然同樣有做壞的、不能賣的麻荖可吃,離開前,同樣可以打包一些做壞的麻荖帶回家吃,可是,不再不用付錢!

小時候,大士爺的普渡只是地方上的一個祭典活動,就像過農曆年那樣,比平常熱鬧一些、吃得比平常豐盛一些、街道上的人比平常擁擠一些。近年來,大士爺的普渡除了是個祭典活動,更成了推廣地方民俗特色的觀光活動,隨著時空的改變愈辦愈盛大。

說到創作,不管以哪種方式呈現,只要涉及到「鄉土」議題,好像就得有些規則要遵循,例如:提到風俗民情,就得加入廟宇、拜拜等元素;提到傳統產業,就必談到它的興盛、衰落與新舊之間的平衡。尤其提到人時,更必須辨思如何在是與非之間,進行一場感情的「拔河比賽」。

在寫《暑假最難忘的事—呼請神明來幫忙》時,我的心情其實是很複雜的,進入到某些情節,一些兒時的回憶就會湧現。但我要說明的是,《暑假最難忘的事—呼請神明來幫忙》寫的並不是我外公糕餅店的故事,只有部分片段是我的兒時記憶!

在閱讀《暑假最難忘的事—呼請神明來幫忙》時,如果某些情節跟事實有些落差,那就祈請讀者以欣賞一個故事的角度來閱讀這本書,相信每個讀者都會有所心動、有所感動,有所激動,甚至有所行動──下次普渡時,親自去大士爺廟身歷其境一趟!

更由衷的期盼讀者讀了《暑假最難忘的事—呼請神明來幫忙》後,可以體認如何平衡傳統與創新,辨思如何進行那一場感情的「拔河比賽」,並透過一項鄉土活動的參與而更愛這塊土地──你的生活將更精采!

國立聯合大學及國立體育大學通識中心講師 李啟睿

兒童文學作家 阿德蝸

兒童文學作家 陳沛慈

桃園市上湖國小校長 梁慧佳

中央廣播電臺金鐘節目主持人 羅國盛

熱情推薦(依姓名筆劃順序排列)

在豐饒的文化生活中成長

貓頭鷹圖書館前館長 蔡明灑

暑假對每個孩子來說總是充滿了期待,許多童年難忘的回憶往往發生在漫長的暑假當中。有趣的是,當都市的孩子忙著參加各式各樣稀奇古怪的營隊,甚至到遙遠的異國他方取經、遊玩時,本書的主人翁阿傑,不但沒有任何特別的出遊行程,而且還必須幫忙從事傳統生意的家裡,因著小鎮大士爺廟一年一度熱鬧的普渡活動,擔負起更多的工作。但是這個苦悶難熬的暑假,却意外的為升小六的阿傑帶來了許多珍貴難忘的回憶,你是否和我一樣好奇,究竟發生了什麼事呢?

故事一開始,作者便讓我們見識到現代孩子極為難得的陌生經驗,體會痛苦難當的皮肉之痛。阿傑奉父之命做起童工,拿起刀子削竹枝,而且還因為長時間工作,削出了好幾個大大小小的水泡。姑且不論水泡破掉對一個孩子來說有多麼痛,甚至還不能因痛而叫出聲,因為這可是會被父親嘲笑:﹁你是不是男人啊?﹂如此視小痛為無物,甚至用以磨練心志的教養觀,相較於許多父母對子女的百般呵護,可說是天壤之別。然而,這樣的觀念,其實普遍存在於八零年代以前的父母心中。魯瓦克的經典作品《爺爺和我》(The old Man and The Boy)深刻描繪美國一九二○年代人與自然的關係之外,讓人印象深刻的是,爺爺帶著稚齡的他,或在清晨寒風刺骨的河裡獵野鴨,或在暗黑的大海中拉扯沉甸甸的魚線釣魚,不但手上無數傷口,腳也凍到沒知覺。

而這些歷練不但成為作者一輩子難以忘懷的珍貴記憶,身上所留下的無數傷疤,更成為作者成長的養分以及勇者的標誌。阿傑不也曾經想把手上那驚嘆號形狀的燙傷列入〈暑假最難忘的事〉之中嗎?

提到教養觀,新舊世代的父母對於孩子的﹁責任﹂要求也有所不同。舊世代家庭中,孩子分擔家事或工作是一件理所當然的事,不同年齡階段的孩子因能力差異各付出不同的心力,與大人是一種相互依存的關係。這也是為什麼阿傑爸爸在他偷溜外出遊玩之後,嚴厲的對他說:﹁你是這間糕餅店養大的,給我好好盡一分力!晚餐前削完,不然你就別想吃飯!﹂或許這對新世代父母來說,過於沉重,然而不可否認的,許多孩子正是在這種被賦予責任的過程中,不但累積了生活能力,也凝聚了對家的向心力。反觀現代許多大人,誤以為從小不讓孩子做事是一種疼愛,殊不知對許多孩子來說,動手做的過程所獲得的滿足與成就感甚至大於學校的紙上作業。尤其是愈小我們看到在生活中長期處於無所是事,被動旁觀狀態之下的孩子,有些慢慢失去了對周遭人事物主動關心的能力,更有些孩子轉而沉迷於3C的虛擬世界。阿傑的好友阿龍說:「羨慕你家開糕餅鋪,生活很充實呀!我爸媽只生我一個孩子,他們又很忙,我常常都是一個人,閒得慌,很無聊。」確實值得大人深思。

在推廣親子共讀的路上,我常引用日本兒童文學之父—松居直先生的話:﹁我發現,透過這些書,我已經在他們小時侯,把一個當父親的想對孩子說的話說完了。

﹂相同的,和孩子在生活中有更多的共同參與,父母不但能夠在過程中把自己對世界的價值觀和做事的方式自然的傳遞給孩子,親子關係也能因休戚與共而更緊密,彼此的心靈依附也更加深切。有趣的是,在這樣的關係中成長的阿傑和哥哥,雖然難免抱怨,但當家中生意面臨困境時,反而能以他們對新世界的好奇心,為家裡注入嶄新的想法,帶領父母邁向未來。即將上高中的哥哥更下定決心就讀餐飲學校,以做為改善

家中生意的準備。這不正是許多臺灣小鎮家庭的真實寫照嗎?

李光福老師的作品常常帶領讀者到臺灣各個不起眼,甚至是陰暗的小角落,逼得讀者不得不停下腳步正視身邊許許多多不完美,却絕對真實的小人物,並從中得到啟發與思考。《暑假最難忘的事—呼請神明來幫忙》中,阿傑雖然度過一個未曾遠遊的平凡暑假,然而透過一年一度的小鎮慶典活動,帶出了許多人與事,也帶出了傳統與現代的對比。這其中不僅關乎產業的新舊起落,更包含了文化、教養、價值與幽微人性等問題的深刻體察。阿傑的內心在這個過程中起了變化,讓閱讀本書的孩子也跟著阿傑的腳步在純樸的小鎮一起行過成長之旅。

★榮獲105年度台北市政府教育局深耕閱讀計畫「兒童閱讀優良媒材」推薦

★文化部第38次中小學生課外優良讀物

★天下雜誌教育基金會希望閱讀百大好書

★2016年臺南兒童文學月優質本土兒童文學

|