很抱歉,目前尚無資料!

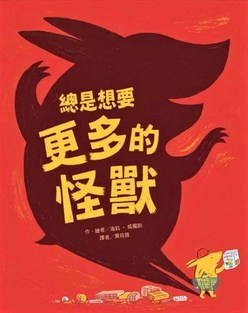

總是想要更多的怪獸 (The more monster)

譯者:黃筱茵

出版日期:2022-05-01

ISBN:978-986-338-469-4

裝訂:精裝

版本:注音版

適讀年齡:3–5歲(親子共讀)

定價:300 元 優惠價: 85 折 255 元

內容簡介

媒體書評

導讀與賞析

目錄書摘

得獎紀錄

推荐書評

|

【內容簡介】

★一本探討分享價值的繪本★

快樂並非來自於擁有更多, 而是少一點貪婪,多一點分享。 一起打敗心中貪心的怪獸吧! 怪獸往往是我們內心的貪婪與恐懼, 練習真誠、觀察與好奇,解決怪獸問題。 ──賴嘉綾 (作家、繪本評論人) 特色: •宛如《動物農莊》繪本版,學習勇於質疑、分享和簡單生活,培養孩子的公民意識。 •全書以獨特的紅、黃、綠主色調呈現,風格強烈,引人注目。 有一個島嶼被一個貪婪的怪物控制。 這個怪物總是想要更多。更多最好、最新和最閃亮的物品,讓島民努力滿足其需求。但是怪物擁有的愈多,想要的就愈多。 直到有一天,一位小島民提出了疑問, 小島民決定去尋求答案,她會發現什麼祕密呢? 她是否能改變現狀嗎? 怪物會學會分享,欣賞更簡單的生活嗎? ※附有學習單 https://www.1945.com.tw/mod/download/index.php |

||